Cabotagem

- Publicada em 29/11/2021 às 20h45min.Grandes cargas obtêm um ganho importante quando utilizam a navegação por cabotagem

/ALIANça navegação/DIVULGAÇÃO/JC

O meu blog é HOLÍSTICO, ou seja, está aberto a todo tipo de publicação (desde que seja interessante, útil para os leitores). Além disso, trata de divulgar meu trabalho como economista, escritor e compositor. Assim, tem postagens sobre saúde, religião, psicologia, ecologia, astronomia, filosofia, política, sexualidade, economia, música (tanto minhas composições quanto um player que toca músicas de primeira qualidade), comportamento, educação, nutrição, esportes: bom p/ redação Enem

As alterações no clima causadas pela emissão de gases de efeito estufa podem causar perdas econômicas no setor portuário brasileiro, em razão de maior vulnerabilidade dos terminais a fenômenos como vendavais, ressacas, tempestades e problemas decorrentes do aumento no nível do mar. É o que mostra estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) divulgado semana passada.

Segundo o levantamento, os vendavais já são apontados como a ameaça climática mais crítica para o setor portuário nacional. Sete, de 21 portos públicos localizados na costa do País e que foram pesquisados já estão em risco alto ou muito alto em relação a esse aspecto. Em 2050, esse número poderá saltar para 16.

Um deles é o de Rio Grande - também estão na lista Imbituba (SC), Santos (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Paranaguá (PR) e Itaguaí (RJ).

Além desses terminais portuários, também integram o levantamento os portos de: Angra dos Reis (RJ), Aratu-Candeias (BA), Cabedelo (PB), Fortaleza (CE), Ilhéus (BA), Itajaí (SC), Itaqui (MA), Natal (RN), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Francisco do Sul (RS), São Sebastião (SP), Suape (PE) e Vitória (ES).

Segundo o documento, a questão é preocupante porque pode levar à interrupção da navegação nas regiões portuárias e até mesmo à inundação de pátios de terminais e áreas próximas, a exemplo das zonas urbanas. Além disso, essas ameaças, segundo o estudo, acarretam aumento dos custos dos complexos marítimos, afetando um setor que é responsável por cerca de 95% da corrente de comércio exterior do país.

Para chegar ao ranking o estudo analisou os impactos da emissões de gases do efeito estufa com base em projeções para 2030 e 2050 e com dois cenários, um mais moderado e outro de alta emissão das concentrações desses gases. Esse cenário é o mais próximo das tendências observadas nas medições atuais das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

No ranking de ameaças por vendavais, o estudo apontam que, atualmente, 33,3% dos portos pesquisados já possuem um risco classificado como alto ou muito alto. Ao analisar essa situação em cenários futuros, a pesquisa mostra um "significativo aumento" desse risco, o qual, no cenário mais brando, aponta para que 57,1% e 66,7% dos portos, para 2030 e 2050, respectivamente, sejam classificados como de risco "alto" ou "muito alto".

Em relação ao cenário de maior emissão de gases do efeito estufa, a classificação de risco sobe ainda mais, atingindo risco alto ou muito alto em 76,2% dos portos no período de 2050.

Além dos vendavais, o estudo também traz dados de riscos climáticos associados a tempestades e ao aumento do nível do mar. Em relação a tempestades, o estudo mostra que não são previstas mudanças bruscas no nível do risco para os 21 portos públicos, dado que 16 portos apresentaram resultados constantes ao longo do período analisado.

Já no que diz respeito à ameaça de aumento no nível do mar, entre os portos analisados, onze deles - Aratu (BA), Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), Santos (SP), São Francisco do Sul (SC), Cabedelo (PB), Fortaleza (CE), Imbituba (SC), Itaguaí (RJ), Recife (PE) e São Sebastião (SP) - possuirão, em 2030, risco classificado como alto ou muito alto.

O estudo ressalta ainda que, partir do ranking dos portos com maior risco de tempestade, vendaval e aumento do nível do mar em 2050 e no cenário de maior emissão de gases do efeito estufa foi possível observar que alguns portos mantiveram-se entre os cinco primeiros em pelo menos duas das ameaças analisadas.

Para a Antaq, apesar dos estudos sobre os riscos climáticos para o setor ainda estarem em fase inicial, servirão para auxiliar na elaboração de políticas públicas voltadas para o setor aquaviário, e para possíveis medidas de adaptação a serem implementadas no portos para aumentar a capacidade de enfrentar os impactos das mudanças do clima.

"O setor portuário brasileiro já vem sentindo os efeitos das mudanças do clima e, com a intensificação prevista para esses efeitos, os impactos sentidos serão cada vez mais severos, com potencial de gerar uma série de prejuízos", completa a Antaq.

Empresas buscam ampliar a capacidade de produção de combustíveis menos poluentes para caminhões, carros e até aviões como forma de reduzir a emissão de carbono no País

Luciana Dyniewicz

30 de novembro de 2021

A 35 quilômetros de Assunção, capital do Paraguai, em uma cidade de pouco mais de 35 mil habitantes chamada Villeta, o grupo brasileiro ECB (dono da fabricante de biodiesel BSBios) está investindo US$ 800 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões) em uma usina que produzirá combustíveis do futuro. Serão fabricados no local diesel verde (HVO) e querosene de aviação renovável. A planta deve começar a operar apenas em 2025, mas toda sua produção até 2030 já está vendida para a Shell e a BP.

Se estivesse operando hoje, a unidade elevaria a receita anual do grupo ECB em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,7 bilhões). Em 2020, o faturamento do grupo foi de R$ 5,3 bilhões e, para 2021, estão previstos R$ 8 bilhões. “O comprometimento da sociedade (com a redução de carbono) em 2030 vai ser ainda maior. Então, a expectativa é que o negócio fique ainda melhor depois disso”, diz o presidente do EBC, Erasmo Carlos Battistella.

O empresário pretende desenvolver um projeto semelhante no Brasil assim que o HVO for regulado no País - o assunto está em debate no Congresso. Adiantado-se a isso, a Brasil Biofuels, produtora de óleo de palma, anunciou na semana passada a construção da primeira unidade de HVO do País, que será instalada na Zona Franca de Manaus e receberá um aporte de R$ 1,8 bilhão.

O HVO (sigla em inglês para óleo vegetal hidrotratado) emite até 85% menos gás carbônico que o diesel comum e pode ser usado em veículos a diesel sem que os motores precisem ser adaptados. Ele é produzido a partir de óleo de cozinha, de óleos vegetais, como óleo de palma, soja ou girassol, e de gorduras animais, que reagem com o hidrogênio.

Apesar de haver só um projeto anunciado para o País até agora e de a regulação ainda estar indefinida, o HVO - e outros biocombustíveis - tem grande potencial no Brasil, além de um mercado promissor que deve surgir com a descarbonização da economia. “O País tem potencial de ser o maior e mais importante produtor de biocombustível do mundo em 2050. Só precisamos de políticas públicas para chegar lá”, diz Battistella, do grupo ECB. “Precisamos começar a pensar em rota tecnológica, implementação de mercado, diversificação de matéria-prima, certificação de cadeia produtiva. Se fizermos o dever de casa, temos um potencial gigante, mas dependemos de os líderes organizarem isso.”

A experiência do Brasil com o etanol e a possibilidade de a agricultura oferecer matéria-prima para a indústria são os fatores que podem impulsionar o setor de combustíveis avançados por aqui, alavancando também o agronegócio. “Os combustíveis são mais um canal de absorção de produtos agrícolas, o que vai exigir aumento da produção local. E a gente tem área já antropizada e tecnologia para produzir”, afirma Guilherme Bellotti, gerente da Consultoria Agro do Itaú BBA.

O potencial é tão latente e a demanda por combustíveis de baixa emissão é tão alta que empresas estrangeiras estão incentivando a exploração da indústria no País. O diretor-geral da Boeing no Brasil, Landon Loomis, por exemplo, afirma que o Brasil pode ser um dos principais parceiros da indústria aérea na produção de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês).

“Estamos olhando para o mundo para tentar aumentar a produção de SAF. Para mim, o Brasil é um parceiro muito atraente. Tem a segunda maior indústria de biocombustíveis do mundo, atrás apenas dos EUA, e já criou uma indústria de biocombustível do nada. Fez isso com o etanol nos anos 70 em reação à crise do petróleo”, diz Loomis.

O executivo destaca que, para garantir que o SAF não tenha sua origem em produtos agrícolas cultivados em terras com desmatamento ilegal, a Boeing está trabalhando com parceiros para construir uma base de dados de uso da terra. “O Brasil tem uma capacidade enorme para elevar a produção de matéria-prima sem prejudicar a segurança alimentar. Quando se fala em SAF, o S é de sustentabilidade. E ser sustentável inclui se preocupar com todo o ciclo do combustível.”

No Brasil, uma oportunidade na área seria utilizar uma tecnologia chamada ATJ (álcool para jato, na sigla em inglês), que transforma o etanol em combustível de aviação, diz o professor Gonçalo Pereira, da Unicamp. “Com essa tecnologia, o Brasil poderia se transformar em um celeiro do produto, que tem um valor alto e é um grande negócio.”

Pereira afirma acreditar que o etanol pode ser uma opção melhor para o setor aéreo quando comparado a combustíveis feitos a partir de óleo, que é mais demandado globalmente. “O preço do óleo de soja, por exemplo, pode acabar inviabilizando que ele seja uma saída. O etanol tem o caminho mais aberto”, diz.

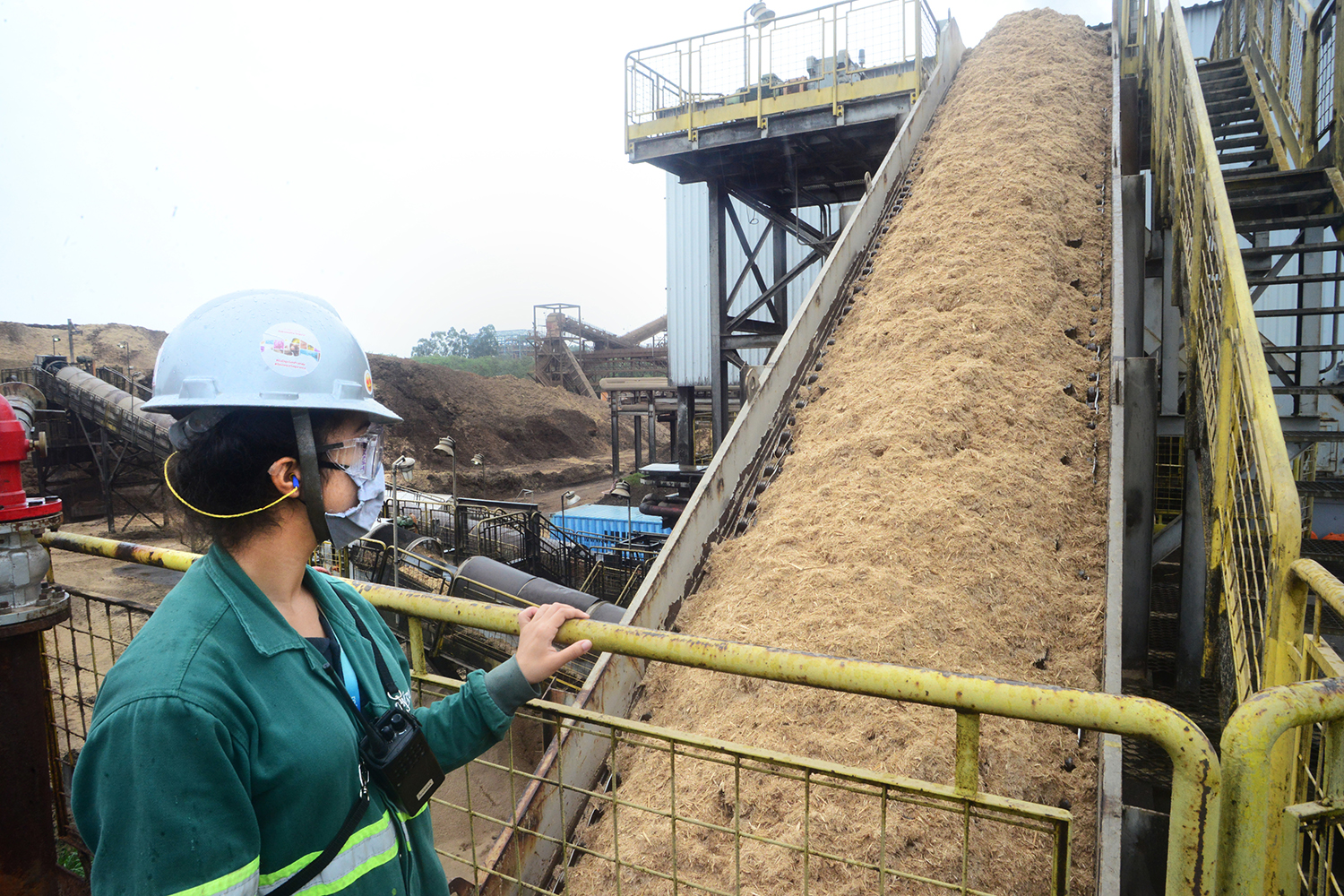

Além da criação de combustíveis sustentáveis para o uso em caminhões, ônibus e aviões, a indústria também trabalha em uma tecnologia relativamente nova para os carros: o etanol de segunda geração (E2G). A Raízen, por exemplo, fabrica E2G em Piracicaba (SP) desde 2015 e, agora, está construindo sua segunda unidade do produto em Guariba (SP), que terá o dobro de capacidade da primeira.

Como é produzido a partir de resíduos da fabricação do etanol tradicional (palha e bagaço da cana-de-açúcar), o E2G não aumenta a necessidade de cultivo de cana. O vice-presidente comercial, de logística e distribuição da Raízen, Leonardo Pontes, destaca que o novo combustível é altamente atraente sobretudo na Europa, onde a produção de matéria-prima para biocombustíveis disputa espaço com a de alimentos.

A Raízen aposta tanto no E2G que promete ter 18 usinas capazes de fabricá-lo nos próximos dez anos. O projeto demandará uma quantia estimada entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões. Para alguns, no entanto, o investimento parece exagerado. Isso porque parte dos especialistas na área diz que o uso de biocombustíveis pode desacelerar conforme o carro elétrico seja popularizado.

O consultor dinamarquês Soren Jensen faz parte do grupo de céticos em relação ao aumento da demanda por biocombustíveis.Para ele, a procura pelo etanol no Brasil pode se manter estável ou crescer timidamente até 2030, mas, depois, deverá recuar. No cenário moderado, a queda seria de 40% entre 2030 e 2040; no pior, de 60%.

Na visão de Jensen, o etanol - de segunda ou primeira geração - não conseguirá competir com a eletricidade porque essa deverá ser a opção número um em todo o mundo para o setor automobilístico. “O Brasil é o único país que tem distribuição de etanol puro. Nos outros, ele é misturado à gasolina. O País vai manter um sistema de etanol sendo que o mundo todo, principalmente o economicamente desenvolvido, vai para o elétrico? Acho difícil conseguir ficar meio ilhado assim.”

O executivo da Raízen, no entanto, lembra que, além do setor automobilístico, o etanol deverá ver um aumento de demanda para atender as indústrias farmacêutica, química, de cosméticos e de bebidas, além do setor aéreo. Ele destaca ainda que vários países estão aumentando a quantidade de biocombustíveis que deve ser misturada à gasolina. A Índia, por exemplo, antecipou em dois anos a data prevista para a elevação da mistura do etanol para 20%, passando o prazo de 2025 para 2023.

O economista Guilherme Bellotti, do Itaú BBA, pondera que em muitos países, como a China, essa obrigação não é respeitada. Mas ele acredita que isso deve mudar com a discussão em torno da emissão de gases de efeito estufa, favorecendo a indústria do combustível e a produção de milho e cana-de-açúcar.

Vai haver necessidade de aumentar a oferta de produtos agrícolas. Os preços vão ficar acima das médias históricas. Será preciso aumentar produtividade. Aqui temos áreas disponíveis para isso. Áreas que já foram abertas, de pastagem degradada, que possibilitam a expansão da agricultura. O País tem condição de surfar nessa era.”

Guilherme Bellotti, gerente da Consultoria Agro do Itaú BBA

O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Evandro Gussi, traz outro elemento para refutar a ideia de que o carro elétrico vai acabar com o espaço do veículo a etanol. Para ele, os desafios para a descarbonização da economia são tão profundos e as metas tão desafiadoras que todo tipo de combustível sustentável será importante. “Vamos precisar de tudo e mais um pouco. Por isso, o etanol tem oportunidades no mundo da mobilidade sustentável.Não haverá uma solução única. Vamos precisar de complementaridade.”

Já em relação a substituição de ônibus a diesel (que poderia usar HVO para emitir menos gás carbônico) por ônibus elétrico, o presidente da Associação Brasileiras das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), André Nassar, diz que ainda é preciso observar se os veículos pesados se adaptarão às baterias, dado que costumam fazer trajetos mais longos. “Para mim, a eletrificação de veículos pesados não é tão clara.”

Se aqueles que dizem que os biocombustíveis não terão espaço na economia eletrificada estiverem realmente errados, as possibilidades para o Brasil vão além de fabricar etanol, E2G, HVO e SAF. O País poderá exportar sua expertise na área, diz o ex-ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues.

“Se o etanol se transformar em matéria-prima exponencial, vamos ter um produto em que sempre seremos competitivos. Podemos ganhar ensinando as pessoas a pescar. Ensinar os outros a fazer algo que demoramos para aprender. Nos custou caro aprender a fazer etanol competitivo”, afirma.

Rodrigues acrescenta que prefere a ideia de exportar o conhecimento do que a cana-de-açúcar para a produção do etanol em si, dado que o primeiro tem maior valor agregado. “Podemos ensinar os países tropicais a plantar cana. Nosso grande negócio seria vender usina para o cinturão tropical do planeta inteiro.”

Bióloga e neurocientista da Universidade Vanderbilt (EUA).

Fazer jejum forçado pelas circunstâncias é pavoroso. Mas, na melhor demonstração de que mais de uma coisa boa não é necessariamente melhor, sabemos que comida demais também mata, ainda que de uma maneira mais prolongada, e que expia a culpa do dono do cérebro que comeu. Afinal, não se morre imediatamente após o Menu Refeição cotidiano do MacD, e sim décadas mais tarde, de um ataque cardíaco. Convencido de que estabelecer causa e efeito requer associação temporal imediata, o cérebro, entupido de xarope de frutose e batata frita, segue adiante.

Através de mecanismos que começam a ser compreendidos, a redução da ingestão alimentar, também chamada de restrição calórica, mas que também atende pelo singelo "comer menos", é maneira certeira de estender a duração da vida saudável. Funciona em humanos, macacos, vermes e moscas.

Contudo, "comer menos" é aquilo que todo mundo detesta. Porque moderação sozinha não basta: para a restrição calórica funcionar, é preciso ficar eternamente com uma fominha, uns 20% aquém das calorias usuais.

Eis que surge em cena o jejum voluntário como o salvador dos nossos apetites. Em jejum, o corpo usa predominantemente gorduras como fonte de energia: os pneus vão-se gradualmente embora, o metabolismo fica mais saudável, o cérebro mais acordado. No dia seguinte, dá até para enfiar o pé na jaca —desde que se respeite novamente o jejum a seguir.

O problema é que o tal do jejum intermitente, onde se come por 12 horas depois não, funciona muito bem para alguns, mas não para todos. Por que não?

Um novo estudo feito na Universidade Columbia, em NY, nos EUA, explica, testa variações, e ainda demonstra como a coisa funciona. Usando mosquinhas da fruta de laboratório, que não reclamam da dieta, não escondem bombom debaixo do colchão e não assaltam a geladeira no meio da noite, Mimi Shirasu-Hiza e equipe descobriram que o que importa é adentrar a noite já num estado de jejum, pulando o jantar, e continuar assim até o dia seguinte.

A mágica acontece quando o jejum potencializa algo que já acontece normalmente durante a noite, tanto em moscas quanto em gente: o processo de autofagia celular. O nome é feio e remete a autodestruição, mas o processo é positivo para o corpo, e está mais para reciclagem bacana que de fato diminui a pilha de lixo que se acumula pelas células conforme elas vivem suas vidas.

Usando aqueles truques bacanas de manipulação genética que custam dinheiro que o CNPq não dá e requerem reagentes pacíficos, mas que a alfândega brasileira adora segurar por uns meses, Shirasu-Hiza e colaboradores provam e comprovam que o que o jejum noturno faz pelas moscas é maximizar a reciclagem daquela tralha que se acumula em nossas células ao longo da vida e que, de maneiras ainda não compreendidas, acabam matando a gente.

Escombros da casa de Benny Dardar, morador da ilha de Jean Charles, na costa da Louisiana, seriamente impactada pela passagem do furacão Ida

Quando o telefone tocou, Benny Dardar estava prestes a receber uma notícia terrível. Ouviu com atenção o relato do outro lado da linha e decidiu testemunhar a tragédia pessoalmente.

Era sábado, 4 de setembro. Ele atravessou a estreita rodovia que liga a parte continental de Louisiana à ilha de Jean Charles, lugar que chamou de casa a vida toda, e encontrou a península tomada de destroços e pavor, seis dias depois da passagem do furacão Ida.

Escute esta reportagem na voz da correspondente

A construção de madeira em que vivia com a mulher, Dana, havia sido derrubada pelos ventos de até 240 km/h de uma das tempestades mais violentas nos EUA em 150 anos.

"Minha vida acabou", lembrou Benny quatro semanas após o desabamento, enquanto ainda tentava salvar dos escombros qualquer coisa além de pratos e potes, sem sucesso. "Quando se tem 70 anos, não dá para fazer muito depois de uma catástrofe como essa."

Os moradores de Jean Charles são uma das populações mais vulneráveis aos efeitos da crise do clima nos EUA. Desde que Benny nasceu, na década de 1950, a ilha perdeu 98% do território, principalmente devido à erosão do solo e à elevação do nível do mar, e hoje é possível percorrê-la de ponta a ponta em menos de três minutos de carro.

Mas o cenário de degradação não é exclusivo de ilhotas no sul da Louisiana. Com cada vez mais frequência, pessoas em todo o país perdem casas e negócios, morrem de sede, calor e frio em decorrência de enchentes, furacões, secas e incêndios florestais.

Durante 21 dias, a Folha percorreu regiões sob efeitos de fenômenos climáticos extremos. Em quatro capítulos, registramos o caminho da água que invade a Flórida e a Louisiana; a tentativa de salvar o sistema energético do Texas por meio de turbinas eólicas; a seca que corrói Arizona e Nevada, com a escassez inédita do maior reservatório de água do país; e o fogo que consome florestas, vinícolas e cidades na Califórnia.

Por 10.417 quilômetros, foi possível ver a destruição do território americano em vários níveis, além do negacionismo e da falta de consciência coletiva de populações que ainda não entenderam estar sob uma ameaça existencial iminente.

A crise do clima transforma os EUA de maneira irreversível. Quase 35 milhões de pessoas —mais de 1 em cada 10 habitantes— já vivem em áreas que aquecem rapidamente no país.

A situação deve piorar. Caso as emissões de carbono continuem a subir de forma acelerada, em menos de 50 anos metade da população americana sofrerá com mais calor e menos água, e milhões terão de morar em locais considerados inóspitos.

Prédios em construção no centro de Miami, no estado da Flórida Lalo de Almeida/Folhapress

Chegamos à Flórida em 21 de setembro. Estava nublado e ventava forte na praia de Sunny Isles, a 29 km do centro de Miami. As ondas estavam agitadas, e a impressão era a de que logo avançariam pela pequena faixa de areia que separa o Atlântico de luxuosos prédios à beira-mar —o mais alto deles, inaugurado em 2018, tem 51 andares e 200 metros de altura.

Não era só impressão. A Flórida foi o ponto de partida do nosso roteiro porque poucos lugares do mundo são tão atingidos pela crise do clima como o sul daquele estado.

As 6 milhões de pessoas que vivem ali são impactadas por quase todos os fenômenos naturais, da elevação do nível do mar à erosão do litoral, de furacões a ondas de calor, que, juntos, podem deixar parte da região completamente debaixo d'água em menos de 80 anos.

Os efeitos produzidos até agora, porém, são sentidos de formas diferentes pela população, reflexo de que a questão climática é outra camada das desigualdades racial e social nos EUA.

Enquanto parte dos mais ricos ainda insiste em viver nas áreas costeiras, empreiteiras buscam terrenos mais altos para construir seus empreendimentos, fomentando a chamada gentrificação pelo clima. Longe do mar, essas regiões costumavam abrigar fatias mais pobres da população, pessoas negras e imigrantes que hoje tentam se adaptar à nova realidade.

"A mudança climática é racista", afirma Yoca Arditi-Rocha, diretora-executiva do Instituto Cleo, que atua na defesa de medidas para proteção à crise do clima. "As construtoras entram, e as comunidades saem. Essa é uma das muitas maneiras pelas quais grupos tradicionalmente marginalizados continuam a ser prejudicados por um sistema racista arraigado neste país desde a colonização."

Um dos atingidos é Louis Cherenfint, que migrou para os EUA em 1977 e se fixou no norte de Miami, no bairro batizado de Little Haiti por abrigar tantos haitianos como ele. Quase 20 anos depois, comprou um mercadinho, cercado hoje por galerias de arte, sorveterias gourmet e academias que têm se espalhado pela região.

De trás do balcão, o sorriso paciente de Louis precede o aviso de que ele não entende muito bem o inglês —sua língua nativa é o crioulo haitiano. Ainda assim, quer falar sobre como sua vida e seus negócios mudaram. "Vim aos EUA em busca de uma vida melhor. Tive quatro filhos, todos se formaram e conseguiram trabalho [...] Mas tudo ficou mais caro, e minha loja tem cada vez menos movimento."

Louis sabe que muitos de seus clientes se mudaram para bairros onde aluguéis e serviços estão mais baratos e diz que agora há mais pessoas brancas e asiáticas em Little Haiti.

Depois de mostrar o que achava de mais atrativo nos abarrotados corredores de sua loja, Louis telefona para a filha e pede que ela converse com a Folha. "Ela fala inglês bem."

Manouska tem a voz firme e elabora com rapidez o que acredita estar acontecendo no bairro onde nasceu. "Antes, a loja dele só vendia alimentos, mas precisamos nos adaptar e acrescentar produtos, porque a cultura de compra mudou junto com a vizinhança", diz ela.

"Esses novos empreendimentos estão expulsando os antigos residentes, trazendo gente diferente, mais turistas, que podem até ajudar em algum momento, mas até agora os preços só estão mais altos, e meu pai consegue apenas o dinheiro suficiente para sobreviver."

Os valores das casas residenciais em Little Haiti quase triplicaram desde 2010, a maior disparada na região de Miami, impulsionados pela chegada de novos conglomerados, como o Magic City Innovation District, que fica a menos de um quilômetro do Louis Market.

O projeto, orçado em US$ 1 bilhão, promete lojas, escritórios, hotéis e apartamentos em um total de 18 torres, a primeira com previsão de ficar pronta daqui a um ano e meio.

O consultor Joshua Rosa atende em um dos escritórios de vendas do Magic City e insiste que o impacto final na vizinhança será positivo. "Não haverá lojas de bebidas ou cigarro", diz. "A intenção é ser menos sobre dinheiro e mais sobre funcionalidade, tudo a uma distância possível de caminhar, com sensação de minicidade."

Sob pressão de ativistas, para quem os prejuízos ultrapassam o mercado imobiliário e avançam sobre o funcionamento da comunidade, as construtoras responsáveis pelo projeto ofereceram US$ 31 milhões para iniciativas que beneficiem o bairro.

Especialistas, por sua vez, dizem que não é possível medir com clareza o impacto da inauguração do conglomerado sobre antigos residentes, mas a tendência é que as mudanças sigam expulsando os mais vulneráveis.

Rosa afirma que o valor do aluguel no Magic City ainda não está fechado, mas define o perfil dos possíveis moradores como "jovens de negócios".

Westley Hosey, 55, está desempregado e não se enxerga no novo conceito. Conta que precisará deixar Little Haiti se os preços continuarem a subir no ano que vem.

Em frente ao prédio de sete unidades no qual mora há pouco mais de três anos, diz que pagava US$ 800 por mês por um apartamento de um dormitório e que, neste ano, o valor aumentou para US$ 1.200. "Não dá para subir US$ 400 da noite para o dia. As pessoas precisam se planejar. Está ficando ridículo."

Parte dos moradores do bairro não relaciona a situação que estão vivendo com a crise do clima, principalmente porque a elevação do nível do mar demora anos para ser perceptível visualmente. Segundo cientistas, as águas em torno de Miami levaram 31 anos para subir 15 centímetros, mas os próximos 15 centímetros devem ser atingidos na metade desse tempo.

"As pessoas não se sentem impactadas pessoalmente pela crise climática, veem isso acontecendo em um futuro distante", diz Yoca Arditi-Rocha, do Instituto Cleo. "E, quando se sentem parte insignificante no caos, muitas se calam, não sabem o que fazer. É um mecanismo interno que o ser humano tem para lidar com o estresse."

Essa postura pode explicar em parte por que encontramos tantas pessoas apáticas diante da crise do clima, apesar de pesquisas mostrarem crescimento do temor dos americanos com o tema. Levantamento divulgado em setembro pela Universidade Yale aponta que 70% da população americana se diz de alguma forma preocupada com o aquecimento global —eram 65% em março. O número dos que afirmam acreditar que o planeta está esquentando também aumentou: são 76%, ante 70% em março.

A dona de casa Pam Lentz, 63, está entre os que se preocupam com a crise, mas acha que não há muito a fazer. "Somos atingidos por tempestades e furacões, que continuam a nos dizer que esta ilha vai ficar debaixo d'água um dia. Mas, como vivemos no paraíso, temos que conviver com isso. Quando se mora aqui, você não se preocupa muito."

Pam vive há uma década em Big Pine Key, uma pequena ilha a três horas de Miami e um dos últimos —e mais ameaçados— territórios ao sul da Flórida. Conhecida por seus grandes pinheiros ("big pine", em inglês) e por ser o único habitat da espécie de veado key, a ilha perdeu 30% de suas árvores após a passagem do furacão Irma, em 2017.

Chris Bergh, membro da ONG The Nature Conservancy, caminha em área de vegetação morta em Big Pine Key, na Flórida Lalo de Almeida/Folhapress

Parte dos pinheiros se recompunha após as tempestades, mas a água salgada que tem avançado sobre a terra dificulta o crescimento da vegetação, além de diminuir as fontes para a sobrevivência dos cerca de mil veados que dividem a ilha com quase 5.000 habitantes.

Um deles é Chris Bergh, que, debaixo de um chuvisco fino, nos guiou entre os mangues até um ponto onde pudemos ver em perspectiva os três níveis de vegetação de Big Pine Key.

A cena era didática: onde estávamos, as plantas ficaram marrons, inundadas e mortas à beira-mar. No meio do terreno, era possível avistar algum verde a salvo da água salgada, enquanto somente no ponto mais alto de terra (1,5 metro de altitude) via-se árvores saudáveis, ainda com acesso a água doce.

"É o começo de uma floresta fantasma", afirma Bergh, 48, gerente do programa para o sul da Flórida da Nature Conservancy, organização internacional para a proteção do ambiente.

Bergh vive na ilha desde 1999 e explica que o turismo e a pesca comercial são as principais atividades da região, cuja população é formada majoritariamente por brancos (78,7%), de classe média e aposentados, que buscam temperaturas amenas no inverno.

Casa em ilha com vegetação morta próxima à Overseas Highway, na região conhecida como Florida Keys, no sul dos Estados Unidos Lalo de Almeida/Folhapress

Durante a temporada de furacões —de junho a novembro—, todos precisam ficar em alerta para deixar a ilha em caso de emergência. Apesar do aviso oficial, que obriga a saída dos moradores antes da tempestade, não são todos os que têm outro lugar para ir.

Bergh conta que costumava ficar em Big Pine durante a passagem dos furacões, mas, desde 2005, quando começou a estudar o impacto da crise climática —e sua casa foi atingida por duas tempestades—, resolveu mudar de comportamento.

A abordagem mais eficaz na tentativa de chamar a atenção das pessoas, porém, é a econômica. "Explicamos que, com a água subindo, o valor da propriedade aqui despenca. Por enquanto, a região ainda é desejável, mas, em algum momento, se a elevação do nível do mar seguir acelerando, vai ser mais arriscado e menos confortável ficar. Vamos ter que andar com a água no joelho para chegar em casa ou ir a restaurantes."

Bergh afirma que diversas organizações, além dos governos local, estadual e federal, têm ajudado na proteção da ilha, mas que, a esta altura, só é possível ganhar tempo para a sociedade entender que algo precisa ser feito.

Entre as medidas estão a proibição da caça do veado key, a remoção de espécies invasoras, a restauração de terras via água doce, a abertura de clareiras para controlar fogos e a compra de terrenos pelo governo para que novas casas não sejam construídas.

Em Big Pine Key, nossa última missão era tentar encontrar um dos veados ameaçados de extinção. Não foi difícil. Quando a chuva cessou, eles se multiplicaram no meio da estrada e entre as casas, comendo a grama dos jardins.

Veado da espécie key em meio a vegetação morta em Big Pine Key, na Flórida Lalo de Almeida/Folhapress

"Eles estão acostumados com a gente, parecem cachorros", contou Pam, a dona de casa que disse deixar vasilhas de água para os animais durante a noite. Ela vivia do outro lado da ilha com o marido, Randy, em uma casa de madeira, que acreditava não ser forte o suficiente para resistir aos furacões. Neste ano, compraram um imóvel feito de concreto.

"Meus filhos continuam dizendo: um dia essa casa será engolida pela água. E eu respondo que não me importo, que estarei morta quando isso acontecer."

Nosso próximo destino era Jean Charles, na Louisiana, onde moradores sabem que o dia em que será impossível ficar na ilha está cada vez mais perto. A maioria deles é de origem indígena, da tribo Biloxi-Chitimacha-Choctaw, e viu o local perder 98% do território em 66 anos —dos cerca de 89 km², sobrou apenas 1,3 km².

O chefe da tribo, Albert Naquin, 75, nos recebeu na parte continental. De calça de moletom, tênis e boné, sentou-se numa surrada cadeira de balanço em frente à casa de tijolos em que vive, a 20 km de Jean Charles, para explicar por que decidiu deixar a ilha em 1995.

"Percebemos que algo mudava. A água estava subindo, e entendemos que, em algum momento, não teríamos mais aquele pedaço de terra. Vai virar tudo água."

O ponto de virada para muitos moradores, afirma ele, foi em 2002, com a passagem do furacão Lili. Naquele ano, Jean Charles atingiu o pico de 350 habitantes, número que minguou até os pouco mais de 20 registrados hoje. "Era insustentável continuar ali, reconstruindo tudo depois de cada furacão."

O pior de todos, porém, havia passado menos de um mês antes da nossa conversa. Em 29 de agosto, o Ida devastou a ilha e várias cidades da região, inclusive parte de Montegut, onde vive Naquin. "Estou aqui há um bom tempo e posso dizer que o Ida foi o pior de todos. Acabou com a ilha. Eram 25 casas antes dele, sobraram sete. Uma desgraça completa."

Os ventos do Ida chegaram a 240 km/h e duraram quase oito horas, deixando 96 mortos e 1 milhão de pessoas sem luz em todo o estado. Naquin diz que a recuperação é lenta e que os moradores ainda não haviam retornado a Jean Charles naquele 25 de setembro. Ele estava certo. Quando chegamos à ilha, havia menos de dez pessoas espalhadas pela Island Road, a única rua da península, tentando se livrar dos entulhos e dos mosquitos que, para distribuir picadas doloridas, atravessavam até mesmo roupas grossas.

Benny Dardar, o personagem que abre esta série, molhava os braços com álcool para tentar afastar os insetos, enquanto criava espaços entre os destroços para fincar no terreno onde era a sua casa uma bandeira estilizada dos EUA, com o desenho de um índio no meio.

A ilha de Jean Charles, comunidade indigena na costa da Louisiana gravemente atingida pelo furacão Ida, em agosto Lalo de Almeida/Folhapress

"As pessoas deslocadas pela crise do clima sofrem praticamente as mesmas consequências de quem é deslocado devido a conflitos, forçadas a sair de casa sem saber quando ou se vão poder voltar", explica Kayly Ober, gerente do programa de deslocamento climático da Refugees International. "A diferença é uma questão existencial de deixar sua cultura, sua herança, sua ancestralidade. Tem um custo psicológico muito severo."

Jean Charles foi o primeiro território nos EUA a receber recurso federal para o deslocamento de uma comunidade inteira em razão do impacto da crise climática. Em 2016, o governo de Barack Obama destinou US$ 48 milhões para construir uma nova comunidade para os moradores da ilha. O plano —que previa 40 casas até 2019— está longe de ser concluído.

Benny negou a oferta. Não quer viver na planície, longe dos amigos e da possibilidade de pescar todos os dias. Agora, mesmo sem dinheiro para reconstruir a casa, prefere morar num trailer com a mulher, contanto que seja na ilha.

"Pegar uma comunidade inteira e mudá-la para um novo local é bastante complicado, porque você começa a travar em pequenos detalhes do dia a dia, como 'quem será meu vizinho?', 'o que vou fazer depois que me mudar?', 'que tipo de trabalho vou ter?'", diz Ober. "É um plano que tem que ser evitado, porque traz muito mais desafios do que soluções."

O ineditismo do programa rendeu aos moradores de Jean Charles o cunho de "primeiros refugiados do clima dos EUA", nomenclatura de que muitos deles não gostam —dizem ter sido inventada pela imprensa americana. Ober afirma que o termo é controverso porque, desde 1951, refugiados são reconhecidos como aqueles que cruzam fronteiras em caso de perseguição por motivos específicos, como religiosos e políticos.

A migração interna forçada por eventos climáticos extremos, no entanto, é reconhecida por vários organismos internacionais. O Banco Mundial, por exemplo, divulgou um relatório em setembro indicando que 216 milhões de pessoas podem ser forçadas a migrar dentro de seus países até 2050 em razão da crise ambiental. Caso as emissões de carbono sejam reduzidas rapidamente, esse número poderia ser cortado pela metade.

A necessidade de abandonar casas devido a questões do clima tem se tornado comum na Louisiana, e é impossível passar por ali sem notar que há dois estados em jogo.

Nova Orleans, berço do jazz, funcionava quase normalmente um mês após a passagem do Ida. Hotéis estavam lotados de desabrigados e operários que trabalhavam na reconstrução das cidades, mas também de turistas que tomavam as ruas do centro, famosas pelo agito e pela lei que permite consumir bebidas alcoólicas em áreas públicas.

Em 2005, o Katrina inundou 80% de Nova Orleans e matou 1.833 pessoas. Desta vez, a cidade não estava no olho do furacão, e seus novos diques —reforçados a um custo de US$ 14 bilhões— foram fundamentais para conter as fortes chuvas e ventos que provocaram a inversão do curso das águas do rio Mississippi, fenômeno considerado raríssimo.

Casas destruídas após a passagem do furacão Ida em Grand Isle, na costa da Louisiana Lalo de Almeida/Folhapress

As ilhas ao sul do estado, porém, não tiveram o mesmo investimento, e os sinais de destruição só aumentavam à medida que descíamos em direção a elas.

O Ida tocou o solo na Louisiana pela primeira vez na altura do porto de Fourchon, a maior base americana de petróleo em alto-mar no Golfo do México, a 29 km de Grand Isle. Quatro semanas depois, foi ali que vimos as cenas mais devastadoras de quase todo o nosso percurso: casas enterradas na areia, viradas de cabeça para baixo, em meio a pedaços de madeira, móveis destroçados e carcaças de carros. Tudo à beira-mar.

A ilha funciona como uma barreira natural de proteção à parte continental de Louisiana, mas, com um dos maiores aumentos relativos de nível do mar do mundo —em 100 anos, a água subiu quase um metro por ali—, a barreira precisou de uma barreira.

Conhecido como burrito, pelo formato cilíndrico recheado de areia e argila, o dique de quase 12 km de comprimento foi construído nos anos 1980 e reforçado em 2010. Percorrendo a costa, tinha sido danificado em quase todas as tempestades, mas havia resistido. Desta vez, o Ida não deu chances e acabou quase completamente com a estrutura.

Segundo dados oficiais, até 50% de Grand Isle foi destruída pelo furacão —a cidade tem quase 1.500 habitantes e muitas casas de veraneio, frequentadas aos fins de semana.

Uma delas era a da família de Burt Schexnayder, que, junto com a mulher e a cunhada, recolhia o que havia sobrado de um dos braços do balanço que o sogro tinha montado para as filhas décadas atrás.

Dique de proteção, apelidado de 'burrito', em frente a casas na praia de Grand Isle, após a passagem do furacão Ida Lalo de Almeida/Folhapress

Construída sob toras de madeira que a salvaram das tormentas do Katrina e do Rita, anos antes, a casa não resistiu desta vez: roupas, fotos, mobília e muitas memórias, tudo foi levado. Uma das únicas partes intactas dentro da estrutura era o vaso sanitário, no canto do banheiro, agora sem teto ou paredes.

Debaixo dos restos da construção que sua família frequentou por quase 30 anos, Burt disse não acreditar no caos climático. Para ele, os furacões cada vez mais fortes são obra da "mãe natureza", e seu plano é reconstruir a casa no mesmo lugar.

Mas ele não sabe quantos vizinhos terão condições e disposição de fazer o mesmo nem quanto tempo vai levar para que a cidade ganhe forma novamente.

"A maneira como as pessoas enfrentam e lidam com o impacto do clima é baseada na capacidade que elas têm de superá-lo. Se você é pobre, tem menos recursos para tal", diz Kayly Orbe, da Refugees International.

Assim como os moradores, cidades ricas e pobres se protegem e se recuperam dos efeitos da crise do clima de formas distintas, a depender do tamanho da devastação, mas, principalmente, dos investimentos públicos e privados para a reconstrução delas.

Enquanto as com menos recursos desaparecem mais rapidamente, em meio ao colapso físico, econômico e social, as que têm mais dinheiro podem ganhar —ou comprar— tempo.

As medidas vão desde reforçar diques, como em Nova Orleans, até colocar mais areia nas praias e migrar grandes condomínios para territórios mais altos, como em Miami.

Essas soluções, porém, não são sustentáveis a longo prazo e não garantem que, em algumas décadas, as cidades ainda possam ser vistas no mapa.

Nascendo com problemas no coração

Crianças concebidas com injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) ou fertilização in vitro (FIV) podem ter pressão arterial mais alta e alterações na estrutura ventricular esquerda (uma das quatro câmaras do coração).

Esta é a conclusão de uma pesquisa internacional, incluindo especialistas da Austrália, China e Finlândia.

Os pesquisadores monitoraram a pressão arterial e realizaram ultrassons no coração de 382 crianças concebidas com uma das duas tecnologias de reprodução assistida e 382 que foram concebidas naturalmente.

O grupo concebido pela reprodução assistida teve diferenças estatisticamente significativas na pressão arterial e na estrutura ventricular esquerda, duas condições que podem causar problemas de saúde mais tarde na vida.

A equipe afirma que estes primeiros resultados destacam a necessidade da realização de estudos mais aprofundados e de prazo mais longo para avaliar o impacto da FIV e da ICSI no coração, para garantir que quaisquer problemas de saúde em potencial sejam identificados e tratados desde o início.

"Esses resultados destacam a importância da detecção precoce, de potenciais intervenções e da melhoria da saúde cardiovascular entre os filhos concebidos por tecnologia de reprodução assistida," escreveu a equipe.

Tarefas e pressão excessivas estão adoecendo os pequenos. Estudos indicam que o número de crianças com problemas relacionados a estresse e ansiedade é alarmante. A carga excessiva de tarefas escolares e extraescolares pode proporcionar a negação do direito da criança de viver plenamente a infância, comprometendo o tempo livre e o brincar, que é fundamental.

As características do deserto do Atacama, no Chile, jogam contra a vida.

Depois dos polos, este é o local mais seco do planeta. Além da escassez de água, o solo possui poucos nutrientes. A luz solar produz radiação extremamente elevada e grande parte de seu território está a mais de 2,5 mil metros acima do nível do mar.

Mesmo assim, dezenas de espécies de plantas, ervas e arbustos conseguem sobreviver nesta região hostil.

As perigosas mutações genéticas acidentais que podem mudar o futuro da humanidade

É possível 'ressuscitar' os mamutes para combater as mudanças climáticas?

A incrível história de como DNA resolveu mistério de 'rei perdido' da França

E como elas fazem isso? De acordo com especialistas, a resposta a essa pergunta é fundamental para encontrar soluções para os desafios que a humanidade já enfrenta.

A compreensão desses mecanismos de adaptação pode fornecer pistas valiosas para a produção de safras capazes de viver em áreas onde há escassez de alimentos para as pessoas. Ou em áreas que estão se tornando mais desérticas devido às mudanças climáticas.

Agora, um grupo de pesquisadores afirma ter encontrado uma série de estratégias genéticas que explicam a resistência e adaptabilidade das plantas do Atacama.

Em que consiste essa descoberta, cujos autores comparam com a descoberta de uma mina de ouro?

Durante dez anos, uma equipe de botânicos, microbiologistas, ecologistas e especialistas em genômica e evolução analisou o clima, a temperatura, o solo e a vegetação em 22 zonas de diferentes altitudes dentro do Atacama.

Em seguida, eles colheram amostras do solo e de 32 espécies de plantas para analisar suas sequências genéticas em laboratório.

Segundo Rodrigo Gutiérrez, coautor da pesquisa e professor do Departamento de Genética Molecular e Microbiologia da Pontifícia Universidade Católica do Chile, a maioria dessas plantas nunca havia sido estudada.

Como parte da análise, Gutiérrez e sua equipe compararam o genoma de 32 espécies do Atacama com outras 32 espécies geneticamente semelhantes, mas que não haviam passado pelo processo de adaptação no deserto.

O objetivo era reconstruir a história evolutiva das plantas do Atacama para identificar as mudanças genéticas que permitiram sua adaptação a condições extremas.

O estudo rendeu dois grandes resultados.

O primeiro foi que eles identificaram mutações em 265 genes presentes em várias plantas do Atacama.

Segundo os pesquisadores, essas mutações podem ser resultado de processos evolutivos que facilitam a adaptação das plantas às condições desérticas.

Entre esses genes, por exemplo, eles encontraram alguns que estão relacionados à reação à luz solar e à fotossíntese, e que ajudam as plantas a resistir à radiação extrema do Atacama.

Eles também descobriram genes relacionados à resposta das plantas ao estresse e ao sal, bem como outros envolvidos em processos de desintoxicação.

Esses genes, segundo os autores, podem estar associados à adaptação das plantas às condições hostis e pobres em nutrientes dessa região.

A segunda descoberta foi perceber que algumas espécies de plantas desenvolvem bactérias no solo ao redor de suas raízes.

Essas bactérias otimizam a absorção de nitrogênio, um nutriente fundamental para o crescimento das plantas, que é escasso no Atacama.

Algumas plantas do Atacama estão intimamente relacionadas a tipos de culturas essenciais, como grãos, legumes e batatas.

Por isso, Gutiérrez descreve sua descoberta como uma "mina de ouro genética" que pode ser usada para desenvolver lavouras mais resistentes em áreas afetadas pelo aumento da desertificação.

"Nosso estudo é relevante para regiões que estão se tornando cada vez mais áridas, com fatores como as secas, temperaturas extremas e a presença do sal na água e no solo, que representam uma ameaça significativa à produção global de alimentos", diz o pesquisador.

Por sua vez, Gloria Coruzzi, pesquisadora do Center for Genomics and Biological Systems da New York University e coautora do estudo, acredita que, "em uma era de mudanças climáticas aceleradas, é fundamental descobrir as bases genéticas para melhorar a produção de safras e a resiliência sob condições secas e pobres em nutrientes".

A BBC Mundo consultou Elizabeth Weretilnyk, professora da McMaster University, no Canadá, e especialista em adaptação de plantas a ecossistemas adversos, que não participou da pesquisa.

Para Weretilnyk, este estudo mostra que é possível "acelerar a descoberta de genes e características adaptativas que podem orientar os esforços para melhorar as safras que são menos tolerantes ao estresse."

Weretilnyk também espera que este estudo inspire mais pesquisas em busca de "um futuro com maior segurança alimentar".